今日立春

盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了……

在经过一个没有雪的北京冬天之后,我们迎来了立春。

立春是我国农历二十四节气的第一个节气,被视为春天的开始,是气温回升,万物复苏的时节。我们小时候背过的二十四节气歌,第一个“春”字,指的正是立春。

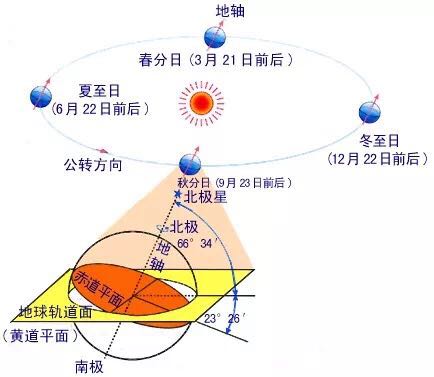

二十四节气根据地球在黄道上的位置来划分,黄道是地球围绕太阳公转的轨道。以地球为参照,黄道就是太阳在天空上运行一年的轨迹。将地球上的赤道向空间外延伸,就会和黄道相交。由于地球是倾斜的,黄道面和赤道面不完全重合,黄道和赤道会有两个交点——升交点和降交点。升交点为春分日,降交点为秋分日。

太阳位置和节日的关系 图源自网络

以春分点为起点,定为黄经0°,太阳在黄道上每前进15°为一个节气;运行一周又回到春分点,为一回归年,合360°,因此一年分为24个节气。下面我们逐一来介绍二十四节气。

立春:春季的第一个节气,也是二十四节气之中第一个节气,为每年2月4日前后,太阳到达黄经315°。自秦代以来,立春就被视为春天的开始。所谓“一年之计在于春”,过了立春,万物复苏,生机勃勃,一年四季从此开始了。

雨水:为每年的2月19日前后,太阳到达黄经330°。雨水标志着降雨开始,雨量渐增。这时的适当降雨对作物的生长非常重要。

惊蛰:为每年3月6日前后,太阳到达黄经345°为惊蛰。此时天气回暖,春雷始鸣,惊醒蛰居的动物。我国大部分地区进入春耕季节。

春分:春季的中分点。为每年3月21日前后,太阳到达黄经0°。这一天太阳直射地球赤道,日夜等分。春分过后,太阳直射点由赤道向北半球推移,北半球各地开始昼长夜短,这也是升交点的由来。

清明:为每年4月5日前后,太阳到达黄经15°。清明是中国重要的“时年八节”之一,是祭祖扫墓的日子。四月清明,自然界到处呈现一派生机勃勃的景象,也是踏青的大好时光。

谷雨:春季的最后一个节气,为每年4月20日前后,太阳到达黄经30°。谷雨源自古人“雨生百谷”之说,意味着寒潮天气基本结束,气温回升加快,有利于谷类农作物生长。

立夏:夏季的第一个节气,表示盛夏时节的正式开始。为每年5月6日前后,太阳到达黄经45°。此时春天播种的夏收作物已经进入成长后期,夏收作物的年景基本定局,农谚有“立夏看夏”之说。

小满:为每年5月21日前后,太阳到达黄经60°。夏熟作物的籽粒开始灌浆饱满,但还未成熟,只是小满。

芒种:为每年6月6日前后,太阳到达黄经75°。芒种到来预示着农民开始了忙碌的田间生活。“芒种三天见麦茬”,说的就是芒种一到,就该开镰割麦,播撒秋种了。

夏至:为每年6月21日前后,太阳到达黄经90°。此时太阳直射点在北回归线,北半球各地昼最长夜最短,对于北回归线及其以北的地区来说,夏至日也是一年中正午太阳高度最高的一天。

小暑:为每年7月7日前后,太阳到达黄经105°。小暑表示气温升高,开始炎热,但还没到最热。

大暑:夏季的最后一个节气,为每年7月23日前后,太阳到达黄经120°。大暑是一年中最热的时期,气温最高,农作物生长最快。

立秋:秋天的第一个节气,为每年8月8日前后,太阳到达黄经135°,标志着秋季开始。虽然已过大暑,但天气依然很热,可能会出现“秋老虎”。民间有立秋贴秋膘的传统。

处暑:为每年8月23日前后,太阳到达黄经150°。处暑意味着将要进入气象意义的秋天,黄河以北的地区气温开始逐渐下降。

白露:为每年9月8日前后,太阳到达黄经165°。此时天气逐渐转凉,会在清晨看到叶子上有许多夜晚水汽凝结的露珠,故名白露。

秋分:为每年9月23日前后,太阳到达黄经180°,也就是降交点。此时太阳直射地球赤道,昼夜再次等分。秋分过后,太阳直射点由赤道向南半球推移,北半球开始昼短夜长。

寒露:为每年10月8日前后,太阳到达黄经195°。寒露是气候从凉爽到寒冷的过渡。是北方玉米丰收,种植冬小麦的农忙时节。

霜降:秋季的最后一个节气,为每年10月23日前后,太阳运行至黄经210°。有天气渐冷、初霜出现的意思。

立冬:冬季的第一个节气,为每年11月7日前后,太阳到达黄经225°。立冬标志着冬季的开始。

小雪:为每年11月22日前后,太阳到达黄经240°。进入该节气,气温逐渐降到0°C以下,但还不是特别寒冷,可能会出现降雪,但雪量不大,故称小雪。

大雪:为每年12月7日前后,太阳到达黄经255°。大雪的意思是天气寒冷,降雪的概率比小雪时更大了,并不指降雪量一定很大。

冬至:为每年12月22日前后,太阳到达黄经270°。此时太阳直射地球南回归线,北半球昼最短夜最长,同时是北半球各地正午太阳高度最低的一天。

小寒:为每年1月5日前后,太阳到达黄经285°。标志着一年中最寒冷的日子到来。不要被“小”字欺骗,根据我国气象资料,小寒是气温最低的节气,只有少数年份的大寒气温低于小寒。

大寒:冬季的最后一个节气,也是二十四节气中的最后一个节气。为每年1月20日前后,太阳到达黄经300°。虽然在我国大部分地区,大寒不如小寒冷,但依然会受冷空气影响出现持续低温,应注意防寒保暖。

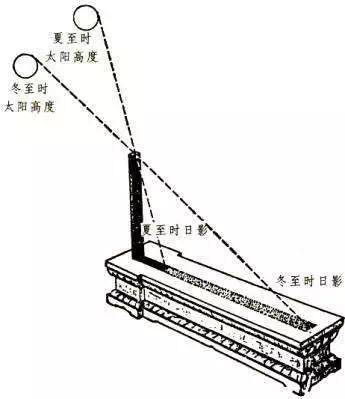

二十四节气是用来指导农业生产的补充历法,是我们劳动人民长期经验的积累成果和智慧的结晶。那么古人是如何知道太阳位置的呢?答案就是使用圭表。

圭表是古代科学家发明的一种度量日影长度的天文仪器,由“圭”和“表”两个部件组成。直立于平地上测日影的标杆和石柱,叫做表;正南正北方向平放的测定表影长度的刻板,叫做圭。露天将圭平置于表北面,根据圭上表影,测量、比较和标定日影的周日、周年变化。夏至日正午表影最短,冬至日正午表影最短,春秋分太阳升落于正东正西,表影适中。这四个时点可以帮助标记回归年。

季节和表影关系 图源自网络

2016年11月30日,二十四节气被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。中国的智慧正走向世界,而我们,应该做好这些古老智慧的传承和保护。

今日5:28立春,您吃饺子(划掉)春饼了吗?

编辑:VC